La rueda

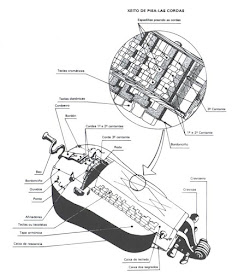

La rueda Casi todos los instrumentos de cuerda que suenan por frotación, los cardófonos frotados, utilizan un arco independiente del instrumento que se puede reparar, tensar, raspar, limpiar o sustituir. La zanfona frota sus cuerdas con una rueda incrustada en la caja de resonancia y atravesada por un eje. Si se la quiere sacar para limpiarla, hay que desarmar el instrumento entero. De modo que la zanfona debe conservar toda su vida útil la misma rueda frotadora, que es como si un violín no pudiera cambiar de arco, o una guitarra de manos.

Esta rueda siempre ha sido de madera maciza. Los luthiers y los intérpretes han ideado métodos para mitigar su envejecimiento: usan láminas de madera para no encontrar vetas que distorsionen el sonido, resinas sintéticas con las que embadurnan el borde, o las fabrican enteras de materiales plásticos indeformables. Sobre todo algunos intérpretes modernos, los que tienen una idea de la Edad Media que es una mezcla entra la música celta y la punk, utilizan ruedas rígidas e incluso el añadido de la trompeta, una cuerda que sólo vibra cuando se da vueltas a la manivela muy deprisa y que incorpora un ritmo agudo muy a propósito para la música festiva.

Sin embargo, cualquier luthier que se precie rechazará una rueda que no sea de madera del país, ni untarla con otra brea o con otra resina que no se destile al fuego ni llore de las heridas de los pinos de la sierra. Los más expertos han aprendido a distinguir las ruedas gallegas, más reblandecidas por la humedad, más rugoso su bajo continuo, de las zanfonas de secano, que mantienen el borde más tiempo, no se deforma, pero sí se agrieta, y eso las dota de una tonalidad aparentemente recia, pero con un fondo quejumbroso.

Aunque no solo es la humedad o la clase de madera las que van deformando la rueda y por tanto el tono del rodrigón, sino sobre todo el tiempo, el movimiento natural de la madera incesantemente rozada por nueve tripas de cerdo, aun con la protección de un copo de lana o de blanda resina; la lenta retracción de la madera, que se va consumiendo como se consumen los músculos sin que se degraden los huesos, en este caso nudos negros que punzan la cuerda a su paso en vez de rozarla y anegan la melodía con un ritmo monótono y extraño, o bien las grietas chirrían y el rodrigón suena como las bisagras arrobinadas de la puerta de un pasadizo subterráneo.

Pero eso, la mezcla de azar y de tiempo, la pieza concreta y los cambios de humedad y de temperatura y la degradación orgánica de la madera, convierte a la zanfona en un instrumento inevitablemente distinto entre sus miembros. No hay dos piezas iguales de madera ni dos condiciones semejantes ni dos días iguales en un mismo elemento, y por lo tanto no puede haber sonidos iguales del mismo modo que no puede haber dos palabras sinónimas. Otros instrumentos dependen de algún elemento eternamente nuevo. El violón, salvo la caja de resonancia, lo puede cambiar todo. La zanfona no, y un oído bien afinado podría distinguir una cantiga de Alfonso X tocada con una zanfona gallega de veinte años de antigüedad de un alalá interpretado con una zanfona del campo de Visiedo hecha con madera de sabina hace diecinueve años. El tiempo en la zanfona es parte de la melodía. Esa rueda imposible de cambiar le otorga la condición orgánica, el sonido de la juventud y la vejez, eso que llamamos vida.