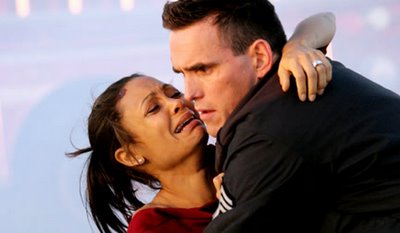

El día que Zidane desvele qué le dijo Materazzi, ese día dejará de ser un héroe. La historia, si se termina aquí, es una brillante narración. Pocas veces se juntan en una obra ficticia símbolos tan claros y complejos y sorpresas tan bien traídas. Era un partido entre los héroes y los villanos. Los héroes arrastraban ya un guión demasiado previsible para lo que las apoteosis dan luego de sí. Era el triunfo del guerrero veterano, el regreso de Asterix contra los legionarios barrigudos. Hay que recordar que la selección francesa triunfó en el 98 como símbolo de la integración racial, y un poco también, todo hay que decirlo, de cierta grandeur colonial que a más de uno le levanta el mentón cuando se acuerda. Sea como fuese, ¿se le puede pedir a un héroe más atributos que los que adornaban a Zidane el día de la final? Llevar el triunfo ya escrito y musicado en la memoria colectiva no produce buena literatura. Pero que el destino se tuerza o se cumpla su lado oscuro en el último momento es la base de una buena historia.

Los villanos eran los otros. Y el villano de los villanos, ese malo segundón que siempre muere, el odiado Materazzi, juega como yo recuerdo que se jugaba al fútbol en la calle. Era frecuente que hubiera un grandón que repartía patadas a destajo y cuando hacíamos pies para elegir siempre salía el primero. Alto, feo, “ignorante”, tatuado como los marineros sin graduación, un extraño personaje detestado por representar lo que para las personas normales significa la contienda, su único papel posible.

Pero he aquí que el héroe arruina su gesta con un lance villano en el último momento. Una villanía que descarga sobre el villano sin atributos, Materazzi, que a su vez, por lo que parece, le arrojó el que ahora quizá sea el más intolerable de los insultos. Y la reacción del héroe galo fue un ataque al honor y a las buenas formas, precisamente a lo que Zidane representó hasta momentos antes del desenlace. La historia se acabó con una ofensa sin venganza, con una derrota sin redención, inesperadamente. El burdo legionario romano fue más astuto que el atormentado galo. Si lo que le dijo Materazzi fue una chorrada, como parece verosímil, el héroe se hundiría en sus zapatos. La estupidez del villano lo acabaría de rematar. Magnífico.

Lamento mucho no haber colgado en su día, al principio del Mundial, una bernardina que deseché por mala. Decía así:

Embrague

Será casualidad, pero casi cada vez que veo un vehículo estropeado en la carretera se trata de un cochazo formidable, un buga de no sé cuántos metros de eslora, y su dueño, congestionado, llama a la compañía de seguros con un teléfono de última generación. No falla. Nunca encuentro coches normales y corrientes, utilitarios sencillos y baratos. Siempre el conductor se desespera porque él no compró semejante carro para que lo dejase tirado en la cuneta. Siempre es un tipo con el cuerpo hecho a los asientos de cuero termolúdico, levemente barrigudo y con una esclava de oro en la muñeca.

Debe de ser eso que en la Fórmula 1 llaman fiabilidad. Los McLaren son tan buenos que se joden en casi todas las carreras. Algún filamento que se escobilla, un microchip que llevaba una mota de polvo. Y con el fútbol pasa lo mismo: las máquinas más perfectas son las que primero se estropean. El Mundial de fútbol lo ganará, como siempre, un equipo tosco pero con el aceite recién cambiado, un Skoda ucraniano, un viejo Tiburón, un Fiat 1500, un Golf duro y pedorrero, pero no un Jaguar ni mucho menos un Mercedes, que es, por cierto, el que le hace los motores a McLaren.

España fue a este Mundial con un coche niquelado, tuneado, con uno de esos coches que se compran sus futbolistas, que alcanzan los doscientos y se les rompe el embrague en Aranda de Duero. Los italianos, a la forza ahorcan, aparcaron el Ferrari y se subieron al motorino de toda la vida, y a base de patadas y sucesos inexplicables hacen avanzar su motor diesel peligrosamente.

Son mis favoritos, sin ninguna duda. No sé por qué la gente no disfruta de su catenaccio. ¿Qué es más bonito, meter un gol o que no te lo metan? La gente dirá lo que quiera, pero en medio de la torrija televisiva uno se identifica más con el defensa utilitario, con un Materazzi, mi héroe, injustamente expulsado el otro día, que con la alta tecnología ortopédica de las estrellas. Adoramos a quien es distinto de nosotros, aparentemente más hábil o más bello, pero en el fondo nos alivia que dentro de tanta opulencia quede algún cable fundido, y que antes de llegar a Berlín haya que pasar por Aranda de Duero. Ojo con el embrague.